紅型展へ ― 2012/10/05 00:30

着物の魅力に惹かれるようになって

雑誌等をめくり、

無地の着物と

幾何学模様っぽい柄と色の美しい帯の合わせ方の美しさに

いつか、本物の紅型(びんがた)を観たいと思っていた。

お友達に付き合ってもらい、大阪市立美術館で

雑誌等をめくり、

無地の着物と

幾何学模様っぽい柄と色の美しい帯の合わせ方の美しさに

いつか、本物の紅型(びんがた)を観たいと思っていた。

お友達に付き合ってもらい、大阪市立美術館で

開催中の

「紅型」展へ行ってきた。

「紅型」展へ行ってきた。

(↑入場券)

(着物を着て行くと100円割り引いてくれます)

数行ではとてもとても書けないけど、

ほんものの素晴らしさ、南国の色が明るく、それでいてけばけばしくなく、

波や松、椿や菊、紅葉等が共存するおもしろさにまず惹かれた。

紅型の型染は、18世紀中頃には確立していたとみられ、

現在、目にすることの出来る紅型は主に戦前に本土に渡ってきたものらしい。

中国の型紙の技法、京友禅の手法も取り入れられるなど、

あらゆる東洋文化の枠を吸収し、南の島独特の神秘的な染物となったのですが

王族や士族など特定の階層の衣裳ともいえる。

同じ型を使っても色を変えると趣や好みがずいぶん変わり

それを観るのもとても面白かった。

やはり、実際にみる本物はすごい。

緻密な手作業の美!

それと着る側の飽きることなき美しいものに

魅せられる欲望の融合かしら、、、。

そうそう、ご一緒させていただいたお友達の今年93歳で亡くなられたお母様が

友人のために作られた夏の絽の着物をしつけのついたままのさらの状態で

いただきました。

数行ではとてもとても書けないけど、

ほんものの素晴らしさ、南国の色が明るく、それでいてけばけばしくなく、

波や松、椿や菊、紅葉等が共存するおもしろさにまず惹かれた。

紅型の型染は、18世紀中頃には確立していたとみられ、

現在、目にすることの出来る紅型は主に戦前に本土に渡ってきたものらしい。

中国の型紙の技法、京友禅の手法も取り入れられるなど、

あらゆる東洋文化の枠を吸収し、南の島独特の神秘的な染物となったのですが

王族や士族など特定の階層の衣裳ともいえる。

同じ型を使っても色を変えると趣や好みがずいぶん変わり

それを観るのもとても面白かった。

やはり、実際にみる本物はすごい。

緻密な手作業の美!

それと着る側の飽きることなき美しいものに

魅せられる欲望の融合かしら、、、。

そうそう、ご一緒させていただいたお友達の今年93歳で亡くなられたお母様が

友人のために作られた夏の絽の着物をしつけのついたままのさらの状態で

いただきました。

(写真よりもう少し紫色です)

私が貰い受けちゃって

ほんとにほんとにほんとに いいのかしら、、、、、。

、、、、といいながら、手が伸びてしまっている自分に赤面。

私が貰い受けちゃって

ほんとにほんとにほんとに いいのかしら、、、、、。

、、、、といいながら、手が伸びてしまっている自分に赤面。

彼女のお母様は

ご自分の白の死装束も縫って用意されていたそうで

その中に、若いころお父様からもらったラブレターがいっぱい?

入っていたそう。その話を聞き、こちらまで胸がパ----っと広がった。

学校の先生であったお父様が疎開先へ引率できて、

そこにお母様もお手伝いに行き、出会われたとか、、、、。

紅型の着物をまとう琉球王朝時代にも

さまざまな出会い喜び悲嘆が渦巻いていたのでしょうね。

ご自分の白の死装束も縫って用意されていたそうで

その中に、若いころお父様からもらったラブレターがいっぱい?

入っていたそう。その話を聞き、こちらまで胸がパ----っと広がった。

学校の先生であったお父様が疎開先へ引率できて、

そこにお母様もお手伝いに行き、出会われたとか、、、、。

紅型の着物をまとう琉球王朝時代にも

さまざまな出会い喜び悲嘆が渦巻いていたのでしょうね。

着物三昧の三日間 ― 2012/10/08 23:20

三連休、ずっと着物で過ごした。

こういうことは初めて!(^_^;;)

三日間着物も替えたし、

こういうことは初めて!(^_^;;)

三日間着物も替えたし、

来週の姪っ子の結婚式出席のため

訪問着の着付け練習もしたし、、、ほんと!着物三昧。

(老年期を着物で過ごす夢に近づいたかしらん、、、)

で、着つけが上達したかといえば、不器用でどんくさく几帳面と言えない私の事。

着付けはバラバラ、、、伊達締めをわざと付けなかったり、胸元を超緩めたり、、、

訪問着の着付け練習もしたし、、、ほんと!着物三昧。

(老年期を着物で過ごす夢に近づいたかしらん、、、)

で、着つけが上達したかといえば、不器用でどんくさく几帳面と言えない私の事。

着付けはバラバラ、、、伊達締めをわざと付けなかったり、胸元を超緩めたり、、、

楽に~)

でも、着つけ時間だけはだんだん短縮した。

どこに出かける??

ほんとは季節の風も心地よくなったし

里山ウオークがしたいのですが、熊目撃情報、スズメバチニュースにびびって

着物で街中テクテクウオーク。

着物リサイクルショップですごくちっさい大島紬をゲットしたり、

美術絵はがきギャラリー「京都便利堂」で絵はがきや扇子(俵屋宗達の絵)を

でも、着つけ時間だけはだんだん短縮した。

どこに出かける??

ほんとは季節の風も心地よくなったし

里山ウオークがしたいのですが、熊目撃情報、スズメバチニュースにびびって

着物で街中テクテクウオーク。

着物リサイクルショップですごくちっさい大島紬をゲットしたり、

美術絵はがきギャラリー「京都便利堂」で絵はがきや扇子(俵屋宗達の絵)を

買ったり

歩いていて何となく入った信州そば屋さんの

生粉打ち蕎麦とさくさくのかき揚げに

歩いていて何となく入った信州そば屋さんの

生粉打ち蕎麦とさくさくのかき揚げに

舌包み。

どうにももたついて着にくい訪問着も

三日目には何とかビシッと(ちょっと見栄張ってます)

着られるようになったし、まあちょっとホッのお気楽幸せ三日間、、、。

どうにももたついて着にくい訪問着も

三日目には何とかビシッと(ちょっと見栄張ってます)

着られるようになったし、まあちょっとホッのお気楽幸せ三日間、、、。

神前挙式 ― 2012/10/14 23:40

土曜日、秋晴れの良き日。

バタバタ訪問着を着付け、

姪っ子の結婚式に

神戸の某神社まで出かけてきた。

甥や姪の挙式に参列6回目。

ホテルや会館が4回、教会が1回、そして今回の神社は初めて。

想像していたより大きな神社だった。

はじめに参進の儀といって、

雅楽の調べの中、人力車に乗った新郎新婦を前に、

神社外の外周を参列の私たちも本殿まで行列で進んだ。

(雅楽演奏の人も奏でながら先導しながら歩いてくれてます)

後ろの方が「何だか皇族みたい」

我が家のまだ独り身の娘は小声で

「何だか見世物みたいで私は結婚式や写真撮影いらん気持ち、、」

でもいい天気やしおもしろいじゃんと私。

巫女の先導で新郎新婦、

バタバタ訪問着を着付け、

姪っ子の結婚式に

神戸の某神社まで出かけてきた。

甥や姪の挙式に参列6回目。

ホテルや会館が4回、教会が1回、そして今回の神社は初めて。

想像していたより大きな神社だった。

はじめに参進の儀といって、

雅楽の調べの中、人力車に乗った新郎新婦を前に、

神社外の外周を参列の私たちも本殿まで行列で進んだ。

(雅楽演奏の人も奏でながら先導しながら歩いてくれてます)

後ろの方が「何だか皇族みたい」

我が家のまだ独り身の娘は小声で

「何だか見世物みたいで私は結婚式や写真撮影いらん気持ち、、」

でもいい天気やしおもしろいじゃんと私。

巫女の先導で新郎新婦、

新郎両親、

新婦母親(新婦の父親は病気で亡くなられてるけどでも風に乗って喜んで参列してると思う)

新郎親族、新婦親族の順に入場し、斎主の拝礼に合わせ一堂が起立して神前に礼。

三々九度の杯を交わす。

一の杯においては、まず新郎が杯を受け、次に新婦、また新郎となる。

二の杯では、まず新婦、次に新郎、また新婦。三の杯は一の杯に同じ。

一二三の三度の杯を三回ずつ受けるので3×3=9ということで三々九度が成立。

これがいつ終わるのかしらと思うほど長く感じた。

これが夫婦になる厳かな気持ちをはぐくむのかもしれない。

それぞれの親族もその後、杯をいただき、新しい親戚の契り?を交わした。

巫女の舞もなかなかおもしろかった。

新婦母親(新婦の父親は病気で亡くなられてるけどでも風に乗って喜んで参列してると思う)

新郎親族、新婦親族の順に入場し、斎主の拝礼に合わせ一堂が起立して神前に礼。

三々九度の杯を交わす。

一の杯においては、まず新郎が杯を受け、次に新婦、また新郎となる。

二の杯では、まず新婦、次に新郎、また新婦。三の杯は一の杯に同じ。

一二三の三度の杯を三回ずつ受けるので3×3=9ということで三々九度が成立。

これがいつ終わるのかしらと思うほど長く感じた。

これが夫婦になる厳かな気持ちをはぐくむのかもしれない。

それぞれの親族もその後、杯をいただき、新しい親戚の契り?を交わした。

巫女の舞もなかなかおもしろかった。

親族のみで執り行われた結婚式と披露宴。

そこには阪神淡路大震災で被害にあわれ引っ越しもされた新郎家族、新郎親戚の

深いきずなもあったようだ。

明るく気さくな雰囲気の新郎ご両親にちょっと安心もしたし、

私と新郎のお母さんの自分で着つけてきた感じは

他の粋なぴちっとした着付けびとの中、

素朴で味があるじゃんと私は思えた。

(あ、でも、新郎のお母さんは私と違い笑顔の素敵な美人母さんでした)

そこには阪神淡路大震災で被害にあわれ引っ越しもされた新郎家族、新郎親戚の

深いきずなもあったようだ。

明るく気さくな雰囲気の新郎ご両親にちょっと安心もしたし、

私と新郎のお母さんの自分で着つけてきた感じは

他の粋なぴちっとした着付けびとの中、

素朴で味があるじゃんと私は思えた。

(あ、でも、新郎のお母さんは私と違い笑顔の素敵な美人母さんでした)

本の整理・気持ちの整理 ― 2012/10/19 00:00

本棚の整理、第二弾に取りかかるにあたって

残した本を読み返したりななめ読みしたりして、

処分する本選びを少しずつしている。

残した本を読み返したりななめ読みしたりして、

処分する本選びを少しずつしている。

処分する本の一冊↓

◎「心に残る人びと」 文藝春秋 編

◎「心に残る人びと」 文藝春秋 編

ふしぎな出会い、おもいで、学生時代、あこがれ、気になるあの人、お世話になったあの方

という見出し分けの中に作家の方々が寄稿されていた。

人は誰でも一つは心に残る出会いがあるらしいのですが、

一期一会の出会いを皆さん、心の肥やしにしてるんですね。

という見出し分けの中に作家の方々が寄稿されていた。

人は誰でも一つは心に残る出会いがあるらしいのですが、

一期一会の出会いを皆さん、心の肥やしにしてるんですね。

私も少し反芻してみた。

ちょっと苦い出会い、、、、、、。

小学校4年生のときかな。

私が通っていた小学校は僻地ののどかな小さな学校で、

学級は2学年複式学級。

教師3人と教頭、校長の5人体制。

だから、教頭先生も授業を持っていて、確か社会を教えていた。

当時私は良くも悪くもかなりのお喋りっ子だったと思う。

授業中指されて答えられない一学年下の子に

(その子の困った表情を今でも覚えている)

コソコソか態度大きくか、覚えてないからわからないけど、教えていて、

教頭に片手で頭を思い切り押さえつけられ、ギュッと振られ、

「お前に聞いてるんじゃない!だまっとらんか」と

怒鳴られた。

その時からその先生の顔を正面から一切見なかったと思う。

自分の胸の内は親にも姉にももちろん誰にも話さなかったし、

話したくても整理もできなかったと思う。

ただそれからは思ったことをすぐには口に出さなくなった。

でも人は他人にどう接し、どう思いやるかを無意識に学ばせてもらったと思う。

ちょっと苦い出会い、、、、、、。

小学校4年生のときかな。

私が通っていた小学校は僻地ののどかな小さな学校で、

学級は2学年複式学級。

教師3人と教頭、校長の5人体制。

だから、教頭先生も授業を持っていて、確か社会を教えていた。

当時私は良くも悪くもかなりのお喋りっ子だったと思う。

授業中指されて答えられない一学年下の子に

(その子の困った表情を今でも覚えている)

コソコソか態度大きくか、覚えてないからわからないけど、教えていて、

教頭に片手で頭を思い切り押さえつけられ、ギュッと振られ、

「お前に聞いてるんじゃない!だまっとらんか」と

怒鳴られた。

その時からその先生の顔を正面から一切見なかったと思う。

自分の胸の内は親にも姉にももちろん誰にも話さなかったし、

話したくても整理もできなかったと思う。

ただそれからは思ったことをすぐには口に出さなくなった。

でも人は他人にどう接し、どう思いやるかを無意識に学ばせてもらったと思う。

歩くの大好き ― 2012/10/21 16:54

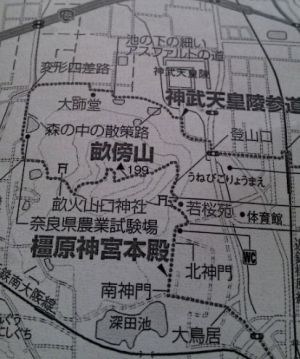

土曜日、さわやかな秋の空気を吸いに橿原神宮まで

行きは近鉄特急、帰りは近鉄急行で出かけてきた。

特急料金が870円するから勿体ないけど、空いているし揺れが少ないし

速いしたまには気持ちいい。

菊展を眺め、それから本殿で手を合わせ参拝した後、北側奥の登山道を周回ハイク。

行きは近鉄特急、帰りは近鉄急行で出かけてきた。

特急料金が870円するから勿体ないけど、空いているし揺れが少ないし

速いしたまには気持ちいい。

菊展を眺め、それから本殿で手を合わせ参拝した後、北側奥の登山道を周回ハイク。

なだらかで誰でも歩ける安心コース。

山頂は199mの低さですが着くころにはうっすら汗がにじみ、

木々の間から奈良の街が少し見える。

山頂は199mの低さですが着くころにはうっすら汗がにじみ、

木々の間から奈良の街が少し見える。

(畝火山口神社境内で、、、桜みたいな花とかたつむり)

本当は近くの香久山(152m)と耳成山(140m)を周りたかったけど(大和三山という)

出発が遅かったから止めて、

本当は近くの香久山(152m)と耳成山(140m)を周りたかったけど(大和三山という)

出発が遅かったから止めて、

考古学博物館を覗いただけで帰ってきた。

それでも1万5千歩ほどは歩いた。

今日はちょっと着物を着つけ、(相変わらず雑、、、)

それでも1万5千歩ほどは歩いた。

今日はちょっと着物を着つけ、(相変わらず雑、、、)

イタリアンフェアを覗きにお出かけ。

パスタやチーズ、バルサミコ、オリーブオイル、ワインを買い、

う、う~ん、今夜は血糖値が上がっちゃうかな。

パスタやチーズ、バルサミコ、オリーブオイル、ワインを買い、

う、う~ん、今夜は血糖値が上がっちゃうかな。

静かな夜に咲く ― 2012/10/28 22:29

もうあと1~2個さきそうですが、

ほぼ今年最後となる月下美人が咲きました。

ほぼ今年最後となる月下美人が咲きました。

たくさん頑張って咲いて喜ばせてくれ、

ありがとう。

おだやかに深く香りが漂っています。

我が家の三姉妹で一人残っていた娘の結婚がバタバタと決まりそうです。

ちょっといちびって、こっそり、親がでしゃばることでもないんだけど、

名建築といわれる旧島津本社の建物を改装し

始められたガーデン式場をちらっと覗いてきました。

ぶらぶら木屋町通りを歩きながら

こんな和の交番や

おだやかに深く香りが漂っています。

我が家の三姉妹で一人残っていた娘の結婚がバタバタと決まりそうです。

ちょっといちびって、こっそり、親がでしゃばることでもないんだけど、

名建築といわれる旧島津本社の建物を改装し

始められたガーデン式場をちらっと覗いてきました。

ぶらぶら木屋町通りを歩きながら

こんな和の交番や

映画発祥地を

撮ってみました。

朝陽に映える月下美人 ― 2012/10/30 14:58

朝晩の体感はすっかり晩秋の昨日今日。

ほんとにほんとの今年最後の月下美人。

いつもは朝には萎んでしまっているのですが、

この季節、このひんやり時期ならではの現象で

朝というか、気温が低めの今日などは

ほんとにほんとの今年最後の月下美人。

いつもは朝には萎んでしまっているのですが、

この季節、このひんやり時期ならではの現象で

朝というか、気温が低めの今日などは

午前中花が開いておりました。

寒さに弱い月下美人。

そろそろ、冬を越すため、サンルームに引っ越しをしましょう。

寒いといえば、もう十三夜を過ぎていたみたいですが、

夕べの月もまだまだまあるく、綺麗でした。

ちょうど、バスとトラックが大好きな1歳7ヶ月のオマゴチャンを抱いて散歩していたのですが

「きっ、き」とつたない言葉で指さし、教えてくれました。

「あ~月ね~、きれいね~」いうと、わかってもらえた嬉しさに顔をまあるくくしゃっとさせ、

満面の笑みをしてくれました。私も何度もうっとり見上げてしまいました。

最近のコメント